Слушаем Бетховена

В восприятии музыки А.Вампиловым существовала явная избирательность и какая-то тайная закономерность, - в силу тех же, наверное, причин, что мешают исследователям приоткрыть тайну его драматургии, а театрам - создавать спектакли, адекватные его пьесам. Вероятно, это удел больших художников. Так, например, он боготворил Моцарта, причем воспринимал его в целом, как художественное явление. Слушал и знал "Свадьбу Фигаро", "Дон Жуана" (часто напевал "Арию с шампанским", "Мальчик резвый...", арию Лепорелло, сцену Церлины и Дон Жуана), симфонии - соль минорные (Двадцать пятую и Сороковую), "Юпитер" (Сорок первую), Двадцать первый фортепианный концерт, некоторые из скрипичных и фортепианных сонат и, конечно же, "Реквием"... Слушал сосредоточенно, редко комментировал услышанное, ограничиваясь краткими репликами. В восприятии музыки А.Вампиловым существовала явная избирательность и какая-то тайная закономерность, - в силу тех же, наверное, причин, что мешают исследователям приоткрыть тайну его драматургии, а театрам - создавать спектакли, адекватные его пьесам. Вероятно, это удел больших художников. Так, например, он боготворил Моцарта, причем воспринимал его в целом, как художественное явление. Слушал и знал "Свадьбу Фигаро", "Дон Жуана" (часто напевал "Арию с шампанским", "Мальчик резвый...", арию Лепорелло, сцену Церлины и Дон Жуана), симфонии - соль минорные (Двадцать пятую и Сороковую), "Юпитер" (Сорок первую), Двадцать первый фортепианный концерт, некоторые из скрипичных и фортепианных сонат и, конечно же, "Реквием"... Слушал сосредоточенно, редко комментировал услышанное, ограничиваясь краткими репликами.

Другое дело - Бетховен. Отдельные его произведения вызывали эмоциональное возбуждение, вообще не характерное для Вампилова. Главное место среди бетховенских опусов, без всякого сомнения, занимала Девятая скрипичная соната ("Крейцерова"). По собственному признанию Вампилова, соната сразу же потрясла его своей страстностью, силой темперамента. Однако постижение ее пришло не сразу. Другое дело - Бетховен. Отдельные его произведения вызывали эмоциональное возбуждение, вообще не характерное для Вампилова. Главное место среди бетховенских опусов, без всякого сомнения, занимала Девятая скрипичная соната ("Крейцерова"). По собственному признанию Вампилова, соната сразу же потрясла его своей страстностью, силой темперамента. Однако постижение ее пришло не сразу.

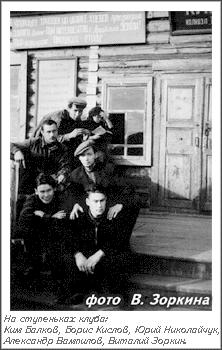

Помнится, что о появлении в продаже пластинок с "Крейцеровой" нам сообщил Борис Леонтьев, и мы с Саней "сорвались" с лекции, чтобы успеть приобрести столь "дефицитную" вещь. Соната оказалась записанной на двух стандартных пластинках, скорость - 78, исполнители - Давид Ойстрах и Лев Оборин. В этот же день мы организовали ее прослушивание в общежитии, устроив себе таким образом маленький праздник (такова установилась традиция). Помнится, что о появлении в продаже пластинок с "Крейцеровой" нам сообщил Борис Леонтьев, и мы с Саней "сорвались" с лекции, чтобы успеть приобрести столь "дефицитную" вещь. Соната оказалась записанной на двух стандартных пластинках, скорость - 78, исполнители - Давид Ойстрах и Лев Оборин. В этот же день мы организовали ее прослушивание в общежитии, устроив себе таким образом маленький праздник (такова установилась традиция).

Вскоре на одном из "музыкальных вечеров" у Вампилова, жившего с братом Михаилом в маленьком флигельке в глубине двора на 3-й Железнодорожной улице, Саня поставил пластинку и, сделав многозначительную паузу, достал с полки томик Толстого, раскрыл его и прочел: "Знаете ли вы первое престо? Знаете?!.. Страшная вешь эта соната. Именно эта часть. И вообще страшная вещь музыка..." Пробежал глазами текст, продолжил: "Разве можно играть в гостиной... это престо? Сыграть, и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно только играть при известных, важных, значительных обстоятельствах и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке поступки". Вскоре на одном из "музыкальных вечеров" у Вампилова, жившего с братом Михаилом в маленьком флигельке в глубине двора на 3-й Железнодорожной улице, Саня поставил пластинку и, сделав многозначительную паузу, достал с полки томик Толстого, раскрыл его и прочел: "Знаете ли вы первое престо? Знаете?!.. Страшная вешь эта соната. Именно эта часть. И вообще страшная вещь музыка..." Пробежал глазами текст, продолжил: "Разве можно играть в гостиной... это престо? Сыграть, и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно только играть при известных, важных, значительных обстоятельствах и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке поступки".

Закрыл книгу: Закрыл книгу:

- Лев Николаевич Толстой. "Крейцерова соната". - Лев Николаевич Толстой. "Крейцерова соната".

Зазвучала музыка. Медленное, но внутренне напряженное вступление, стремительная главная тема, затем побочная - распевная и широкая, с оттенком мечтательной задумчивости, и, наконец, заключительная - мужественная, насыщенная огромной, "взрывчатой" энергией. Зазвучала музыка. Медленное, но внутренне напряженное вступление, стремительная главная тема, затем побочная - распевная и широкая, с оттенком мечтательной задумчивости, и, наконец, заключительная - мужественная, насыщенная огромной, "взрывчатой" энергией.

|

Конечно же, Вампилов имел представление о форме сонатного аллегро - самой совершенной и универсальной схеме, позволяющей воплотить в музыкальных звуках мысль, развить ее. Но он комментировал не по схеме - интуитивно улавливал связи между контрастными эпизодами, выстраивал концепцию, словно выверял ею свое понимание музыкальной драматургии. Конечно же, Вампилов имел представление о форме сонатного аллегро - самой совершенной и универсальной схеме, позволяющей воплотить в музыкальных звуках мысль, развить ее. Но он комментировал не по схеме - интуитивно улавливал связи между контрастными эпизодами, выстраивал концепцию, словно выверял ею свое понимание музыкальной драматургии.

В паузе перед второй частью Саня вновь раскрыл книгу: В паузе перед второй частью Саня вновь раскрыл книгу:

- А вот что у Толстого дальше: "После этого престо они доиграли прекрасное, но обыкновенное, не новое andante с пошлыми варьяциями и совсем слабый финал". Ну-у, здесь старик был неправ. Давайте послушаем "пошлые варьяции". - А вот что у Толстого дальше: "После этого престо они доиграли прекрасное, но обыкновенное, не новое andante с пошлыми варьяциями и совсем слабый финал". Ну-у, здесь старик был неправ. Давайте послушаем "пошлые варьяции".

Я не уверен в точности вампиловских слов, возможно, и говорились они в разное время (сонату мы слушали много раз, и Вампилов наверняка знал наизусть ее крайние части - presto и финал), но суть его высказываний была именно такой. Еще в большем восхищении он был от финала, написанного также в форме сонатного аллегро и схожего по характеру с первой частью. Я не уверен в точности вампиловских слов, возможно, и говорились они в разное время (сонату мы слушали много раз, и Вампилов наверняка знал наизусть ее крайние части - presto и финал), но суть его высказываний была именно такой. Еще в большем восхищении он был от финала, написанного также в форме сонатного аллегро и схожего по характеру с первой частью.

Вампилов не связывал содержание противоречивой повести Толстого с образами бетховенской сонаты, будучи уверенным в том, что у писателя музыка сонаты представлена в искаженном виде, через болезненное восприятие героя. Возможно, он знал, что Толстой к концу жизни изменил свое отрицательное мнение о Бетховене и однажды сказал А.Гольденвейзеру: "Я не вижу в этой сонате того, что приписал ей в своей повести". Однако не раз, прослушав первую часть, Саня мимоходом, не без иронии бросал фразу: Вампилов не связывал содержание противоречивой повести Толстого с образами бетховенской сонаты, будучи уверенным в том, что у писателя музыка сонаты представлена в искаженном виде, через болезненное восприятие героя. Возможно, он знал, что Толстой к концу жизни изменил свое отрицательное мнение о Бетховене и однажды сказал А.Гольденвейзеру: "Я не вижу в этой сонате того, что приписал ей в своей повести". Однако не раз, прослушав первую часть, Саня мимоходом, не без иронии бросал фразу:

- Пропустим "пошлые варьяции", перейдем к финалу. - Пропустим "пошлые варьяции", перейдем к финалу.

Одними из главных качеств, которые привлекали внимание Вампилова в "Крейцеровой сонате" Бетховена были ее симфонизм, драматургический накал, движение мысли. А что же тогда говорить о симфонических произведениях немецкого классика? Одними из главных качеств, которые привлекали внимание Вампилова в "Крейцеровой сонате" Бетховена были ее симфонизм, драматургический накал, движение мысли. А что же тогда говорить о симфонических произведениях немецкого классика?

К концу учебы мы "достали" и, естественно, много раз слушали почти все симфонии Бетховена (кроме Второй, долгое время являвшейся для нас "белым пятном"). И здесь пристрастия Вампилова отличались каким-то своим критерием, странным, почти мистическим образом совпавшим с нечетными номерами симфоний (Третьей, Пятой, Седьмой и Девятой), хотя он благожелательно относился к "Пасторальной", к Четвертой, но не признавал Восьмую, считая ее антрактом, своеобразной разминкой. Кстати, он своеобразно воспринимал музыку в тональностях со многими знаками альтерации и не раз изрекал шутливую фразу: "Шопен играет на черных косточках". К концу учебы мы "достали" и, естественно, много раз слушали почти все симфонии Бетховена (кроме Второй, долгое время являвшейся для нас "белым пятном"). И здесь пристрастия Вампилова отличались каким-то своим критерием, странным, почти мистическим образом совпавшим с нечетными номерами симфоний (Третьей, Пятой, Седьмой и Девятой), хотя он благожелательно относился к "Пасторальной", к Четвертой, но не признавал Восьмую, считая ее антрактом, своеобразной разминкой. Кстати, он своеобразно воспринимал музыку в тональностях со многими знаками альтерации и не раз изрекал шутливую фразу: "Шопен играет на черных косточках".

Особенно он выделял первую часть Девятой симфонии и любил (как и в отношении "Крейцеровой сонаты") излагать свою трактовку, свое понимание, приходя к философским обобщениям. К знаменитому финалу ("К радости") относился сдержанней, считая его несколько плакатным, "заидеологизированным". Большинство из нас не соглашались с этим, и завязывались горячие дискуссии. Особенно он выделял первую часть Девятой симфонии и любил (как и в отношении "Крейцеровой сонаты") излагать свою трактовку, свое понимание, приходя к философским обобщениям. К знаменитому финалу ("К радости") относился сдержанней, считая его несколько плакатным, "заидеологизированным". Большинство из нас не соглашались с этим, и завязывались горячие дискуссии.

Припоминается эпизод, казалось бы, несущественный, в связи с Девятой симфонией. Ранней весной (кажется, 58-го года) Саня пригласил нас к себе на 3-ю Железнодорожную, обещав какой-то сюрприз. Оказалось, брат Михаил, работавший тогда в университете на геологическом факультете, купил радиолу, изготовленную где-то в Прибалтике, - массивную, облицованную темным деревом, с мощным звуком и диапазонами высоких и низких частот. Никакого сравнения с примитивными электропроигрывателями! Это сейчас мы привыкли к стерео, широкочастотным колонкам, а ведь в те годы годы и патефоном еще пользовались. Припоминается эпизод, казалось бы, несущественный, в связи с Девятой симфонией. Ранней весной (кажется, 58-го года) Саня пригласил нас к себе на 3-ю Железнодорожную, обещав какой-то сюрприз. Оказалось, брат Михаил, работавший тогда в университете на геологическом факультете, купил радиолу, изготовленную где-то в Прибалтике, - массивную, облицованную темным деревом, с мощным звуком и диапазонами высоких и низких частот. Никакого сравнения с примитивными электропроигрывателями! Это сейчас мы привыкли к стерео, широкочастотным колонкам, а ведь в те годы годы и патефоном еще пользовались.

Поставил Саня Девятую симфонию, настроил диапазоны - и первое впечатление, будто слушаешь "живой" оркестр... Поставил Саня Девятую симфонию, настроил диапазоны - и первое впечатление, будто слушаешь "живой" оркестр...

Потом мы вышли на крылечко покурить. Было темно, морозно. Небо закрывали низкие серые тучи. Из домика глухо доносились звуки симфонии. И вдруг - вначале это показалось чистым ребячеством - Саня начал фантазировать: Потом мы вышли на крылечко покурить. Было темно, морозно. Небо закрывали низкие серые тучи. Из домика глухо доносились звуки симфонии. И вдруг - вначале это показалось чистым ребячеством - Саня начал фантазировать:

- Представляешь - летом. Распахнуть окно и спросить у прохожего: "Вам это не приходилось слушать? Каково? Неплохо звучит?" - Представляешь - летом. Распахнуть окно и спросить у прохожего: "Вам это не приходилось слушать? Каково? Неплохо звучит?"

Я закивал головой, невольно поддавшись его эмоциональному всплеску... Я закивал головой, невольно поддавшись его эмоциональному всплеску...

Из фортепианных сонат Бетховена Саня выделял Восьмую ("Патетическую") и Четырнадцатую ("Лунную"), из фортепианных концертов - Третий (все пять концертов вышли тогда в блестящем исполнении Эмиля Гилельса с оркестрами Кирилла Кондрашина и Курта Зандерлинга). Играл на гитаре популярную пьесу "К Элизе" и выразительно аккомпанировал "Шотландскую застольную". Из фортепианных сонат Бетховена Саня выделял Восьмую ("Патетическую") и Четырнадцатую ("Лунную"), из фортепианных концертов - Третий (все пять концертов вышли тогда в блестящем исполнении Эмиля Гилельса с оркестрами Кирилла Кондрашина и Курта Зандерлинга). Играл на гитаре популярную пьесу "К Элизе" и выразительно аккомпанировал "Шотландскую застольную".

Не всегда вкусы Вампилова совпадали с привязанностями других участников "музыкальных вечеров", но если уж он появлялся в компании, а тем более - принимал у себя, то незаметно проявлял свой "диктат". Казалось несправедливым его отношение, например, к Мендельсону и (даже!) к Чайковскому, которым увлекались все. Как-то я попытался привлечь его внимание к Шестой ("Шотландской") и Четвертой ("Итальянской") симфониям одного из моих любимых композиторов - Ф.Мендельсона. Вроде бы соглашается ("Да, побочная тема - прелестна..."), деликатно поддакивает, передает свои ощущения ("Эта часть - как шаги по улицам ночного города..."), а в глазах, чувствую, - нет отклика. Не всегда вкусы Вампилова совпадали с привязанностями других участников "музыкальных вечеров", но если уж он появлялся в компании, а тем более - принимал у себя, то незаметно проявлял свой "диктат". Казалось несправедливым его отношение, например, к Мендельсону и (даже!) к Чайковскому, которым увлекались все. Как-то я попытался привлечь его внимание к Шестой ("Шотландской") и Четвертой ("Итальянской") симфониям одного из моих любимых композиторов - Ф.Мендельсона. Вроде бы соглашается ("Да, побочная тема - прелестна..."), деликатно поддакивает, передает свои ощущения ("Эта часть - как шаги по улицам ночного города..."), а в глазах, чувствую, - нет отклика.

|

Оперная музыка его, кажется, не трогала (за редким исключением), подчас он даже подтрунивал над нашим увлечением "Севильским цирюльником", "Травиатой", "Риголетто", "Евгением Онегиным", "Фаустом". Но Шестая Чайковского? Да, он знал ее, но воспринимал скорее умозрительно. Зато любил романсы, некоторые напевал под гитару: "Благославляю вас, леса", "Песнь цыганки", "То было раннею весной" (этот романс на стихи А.К.Толстого он сравнивал с одноименным романсом Римского-Корсакова, отдавая последнему явное предпочтение). Но "гвоздем" его программы была "Серенада Дон Жуана". Есть там во вступлении и между куплетами технически сложный пассаж, который он все-таки "добил" и не без скрытой гордости демонстрировал его. Именно эту "Серенаду" Саня, озорничая, спел однажды вечером под окнами нашего профессора Г.В.Тропина. Спутники хором поддерживали его, а на следующий день в университете Георгий Васильевич подошел к нам и хитровато сказал Вампилову: Оперная музыка его, кажется, не трогала (за редким исключением), подчас он даже подтрунивал над нашим увлечением "Севильским цирюльником", "Травиатой", "Риголетто", "Евгением Онегиным", "Фаустом". Но Шестая Чайковского? Да, он знал ее, но воспринимал скорее умозрительно. Зато любил романсы, некоторые напевал под гитару: "Благославляю вас, леса", "Песнь цыганки", "То было раннею весной" (этот романс на стихи А.К.Толстого он сравнивал с одноименным романсом Римского-Корсакова, отдавая последнему явное предпочтение). Но "гвоздем" его программы была "Серенада Дон Жуана". Есть там во вступлении и между куплетами технически сложный пассаж, который он все-таки "добил" и не без скрытой гордости демонстрировал его. Именно эту "Серенаду" Саня, озорничая, спел однажды вечером под окнами нашего профессора Г.В.Тропина. Спутники хором поддерживали его, а на следующий день в университете Георгий Васильевич подошел к нам и хитровато сказал Вампилову:

- А я ваш голос явственно различил! - А я ваш голос явственно различил!

Как выяснилось позже, узнал он нас, когда мы удалялись к Иерусалимскому парку, не только "по голосам", но и по моему ослепительно белому плащу, приобретенному незадолго до этого во время поездки с университетской делигацией в Монголию. Как выяснилось позже, узнал он нас, когда мы удалялись к Иерусалимскому парку, не только "по голосам", но и по моему ослепительно белому плащу, приобретенному незадолго до этого во время поездки с университетской делигацией в Монголию.

Вторым после Бетховена композитором, чьи произведения любил Вампилов, бесспорно, был Михаил Иванович Глинка. Долгие годы творчество основоположника русской национальной музыки было чуть ли не главным объектом официальной пропаганды, а после пресловутого постановления 1948 года - чуть ли не канонизировано. Казалось, это могло стать помехой в отношении к нему Вампилова, который вообще не принимал официоза, тем более, если это касалось творчества. Вторым после Бетховена композитором, чьи произведения любил Вампилов, бесспорно, был Михаил Иванович Глинка. Долгие годы творчество основоположника русской национальной музыки было чуть ли не главным объектом официальной пропаганды, а после пресловутого постановления 1948 года - чуть ли не канонизировано. Казалось, это могло стать помехой в отношении к нему Вампилова, который вообще не принимал официоза, тем более, если это касалось творчества.

Здесь позволю себе сделать два отступления от основной темы воспоминаний. Здесь позволю себе сделать два отступления от основной темы воспоминаний.

|